年末の繁忙期からお正月休みを挟んで、だいぶ更新が遅れました。

試合実施から1か月以上がたってしまいましたが、今更ながら日本選手権の準決勝を分析してみました。

準決勝ではリーグHの試合を分析した前記事と同じ、ブレイヴキングス刈谷vsジークスター東京という対戦カードが実現しました。

前節では引き分けという結果でしたが、今回の試合ではブレイヴキングスが試合のペースを握り続け、危なげなく勝利を収めました。

ブレイヴキングスはそれぞれの選手がチームにおける自身の役割を意識し、プレーの精度に反映させていたような印象を受けました。

一方、ジークスターはDF戦略が結果を出せずOFのクオリティでもブレイヴキングスを上回れなかった点に加え、精度を欠いた個人プレーなどが重なり、準決勝での敗退となりました。

これらのポイントについてデータを交えて解説していきたいと思います。

OFにおける地力の差

この試合の勝敗を分けたポイントとして、OFにおける地力の差が挙げられます。これはブレイヴキングスのOFとDFがそれぞれの役割を果たした結果が反映されたものであると感じました。

このポイントについて、両チームのシュートシーンなどOFの様々なデータの差から解説していきます。

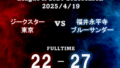

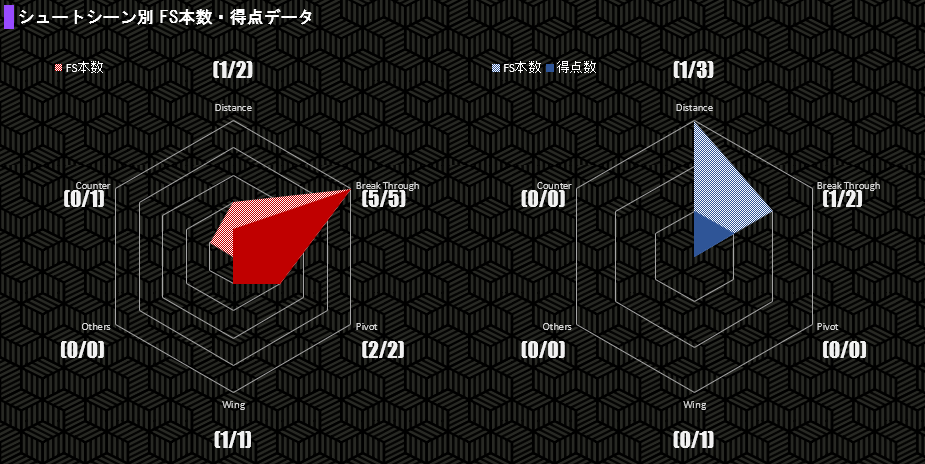

両チームのシュート分布を見てみるとジークスターはディスタンスの本数の割合が多く、ブレイヴキングスはブレイクスルーの割合が多いことがわかります。

分布は異なるものの、シュート全体の本数に対してブレイクスルー・ディスタンスの本数が占める割合を見てみると、ブレイヴキングスが71.7%(38/53本)、ジークスターが69.3%(34/49本)と両チームともディスタンスまたはブレイクスルーのシュート本数がシュート全体に対して7割程度と高い割合になっていることがわかります。

さらに決定率について見てみると、両チームともディスタンスの決定率は50%程度、ブレイクスルーの決定率は60%程度であり、その差は5%以内の差ではあるものの、いずれもブレイヴキングスの方が決定率が高くなっています。(詳細は以下の通り)

ブレイクスルーの決定率

ブレイヴキングス:63.6%(14/22)

ジークスター:60%(6/10)

ディスタンスの決定率

ブレイヴキングス:50%(8/16)

ジークスター:45.8%(11/24)

これらのデータから勝敗を分けたポイントを見ると、まず前提として両チームともブレイクスルーとディスタンスを軸としたOF戦略であることを踏まえ、以下の2点が勝敗に影響してました。

①全体的にブレイヴキングスの得点率がジークスターの得点率を上回っていたこと

②ブレイヴキングスの方が得点率の高いブレイクスルーのシュート機会をより多く作れていること

これはブレイヴキングスのCB北詰選手のゲームメイクによる部分も大きかったのですが、DF面においてもブレイヴキングスの堅い守備陣の働きによりジークスターOFは9m内で自由にプレーできず、より得点率の低いディスタンスシュートで勝負せざるを得ないシチュエーションを作られていたことで、このような差が生まれたものと考えられます。

この結果を見ると、両チームの間には点差以上の差があるように感じました。

セットOFのクオリティの差が勝敗を分けた

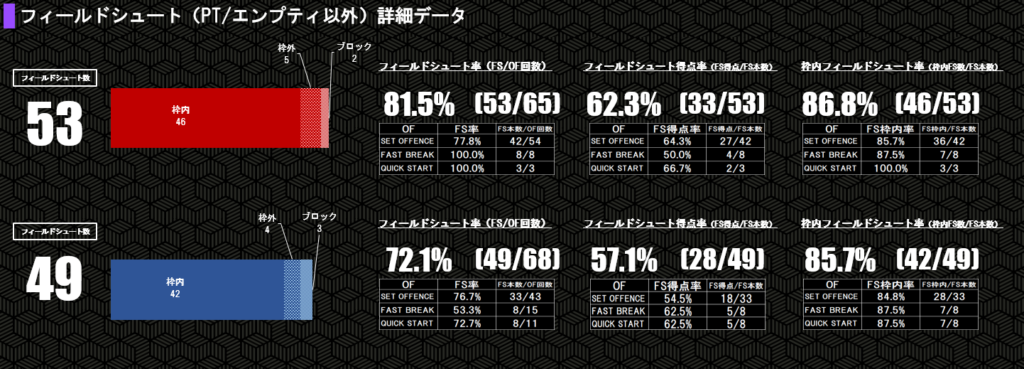

ここからは勝敗を分けてOFクオリティの差について、より詳細に分析していきます。

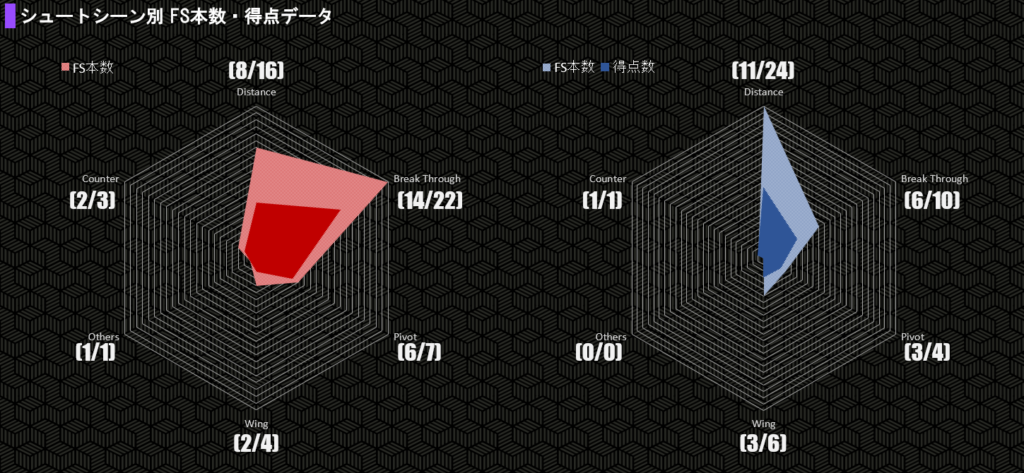

今シーズンのジークスターは速攻での得点が印象的であり、どのチームにも走り負けない走力をつけてシーズンに臨んでいるよう見受けられます。

この試合でも速攻の決定率は62.5%と10%以上ブレイヴキングスの決定率を上回っています。

これはチームの特性として素晴らしいデータだと思います。しかしハンドボールの試合においてOF機会が多くなるのはセットOFであり、この試合でほジークスターのセットOFの精度に課題があるように見えました。

このフィールドシュートのデータを見ても分かるように1試合の中で速攻で得点できる点数は限られており、本数の多いセットOFの改善は勝敗への影響という点で優先順位の高いテーマであるといえます。

セットOFの得点率で両チームを比較すると、ブレイヴキングスが64.3%であるのに対し、54.5%とジークスターの方がおよそ10%程度低くなっています。さらに、ブレイヴキングスはセットOFの割合がジークスターに比べて多くなっているため、決定率は10%程度の差となっていますが、セットOFによる得点数についてはブレイヴキングスの方が9点多く得点しています。

OF回数が多いセットOFのクオリティで差がついてしまっている点が、この試合の勝敗を分けたポイントの一つであると言えそうです。

ではここからは両チームのセットOFのみにデータを絞って抽出し、どのような差があるのかについて見ていきましょう。

両チームのセットOFの違いを深掘り

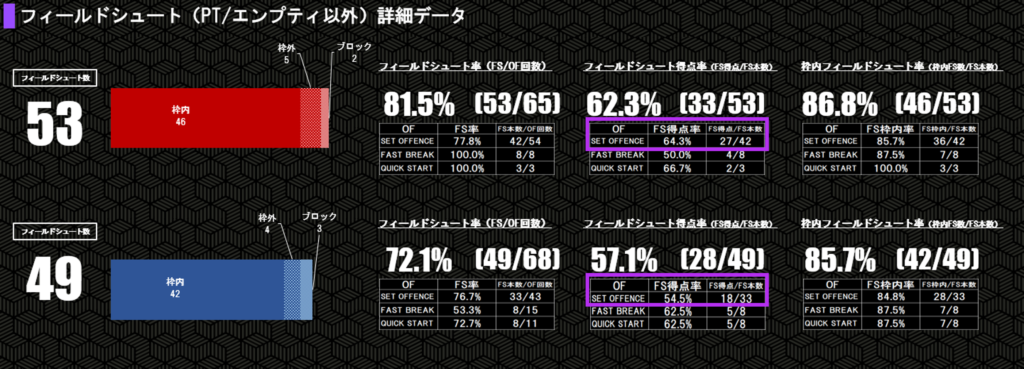

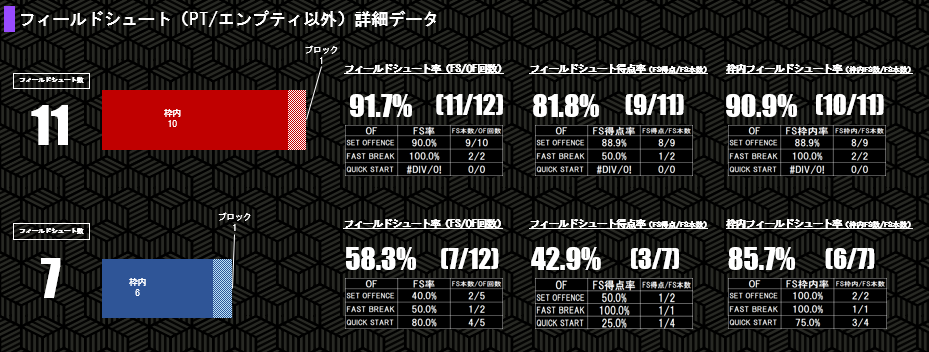

上記の画像はセットOFに限定してフィールドシュートに関するデータを集計したデータになります。

紫色の枠で囲ったパーセンテージを比較してみると、両チームともOF機会をフィールドシュートで終えた割合、フィールドシュートを枠内に打てている割合については同程度のデータになっていることがわかります。

差がついているのは、前の項目でも伝えた通り、セットOFにおけるフィールドフィールドシュートの得点率になります。

枠内シュート率は0.9%と1%未満の差であるのに対して得点率は9.9%と約10%の差があることから「枠内にシュートを打てているが、得点できていない」といったことがわかります。

枠内に打ったシュートをがどのように阻止されているのかについて、シュートに関するより詳細なデータを見てみましょう。

-1024x343.png)

上記の画像は、セットOFに限定したエリアごとのシュート本数・得点数に関するデータです。

ブレイヴキングスの方がDF中央9m内に侵入してのシュート機会を多く作り、得点に繋げられていることがわかります。

DF中央9m内に侵入してのシュート機会の数を比較すると、ブレイヴキングスが28本、ジークスターが11本となっています。

一方、ジークスターは9m外からのシュート機会が多く、9m内での得点シーンが少なくなっていることがわかります。

-1024x339.png)

-1024x335.png)

両チームのセットOFにおいて9m内のシュートがどのようなシチュエーション内訳になっているか比較してみましょう。

ブレイヴキングスはDF中央9m内で最も多いシュートシチュエーションはブレイクスルー(17本)となっており、DFを崩してシュートに持ち込めている印象です。シュートに持ち込んでいる選手を見ても特定の選手だけではなくバックプレイヤー、ピヴォットのポジションの選手を中心に偏りがなく、チームのOF戦術による統制が利いているような印象を受けます。

ジークスターOFは、RB側では9m内からの得点が多くなっています。このエリアでのプレー詳細を見てみると蔦屋選手・アダム選手の9m内からのディスタンスシュートや、柴山選手、中村翼選手が果敢にブレイクスルーを仕掛けていた結果がデータとして表れていました。

以上のデータから、セットOFにおいてブレイヴキングスがブレイクスルーを中心としてより得点率の高いシュートシーンを作れていることが分かるかと思います。

ではブレイヴキングスの得点率を下げるDF戦略として、ブレイクスルーの本数を減らせるようにDFの間を割られないように重点的に守ればいいかというとそんな簡単ではなく、両ウイングには杉岡選手と櫻井選手という、日本代表常連であるリーグ屈指の選手がいるため、5:1を中心に据えたDF展開でブレイクスルーを優先して守ればその分外側が広くなりウイングからの失点が多くなります。

この試合のブレイヴキングスのセットOFにおけるウイングからの得点データを見てみると2得点(2得点/4本)と少なくなっています。

ブレイクスルーによる失点が多くなっている、といったこの結果はウイングを警戒したことによって生まれたと推測することもできます。

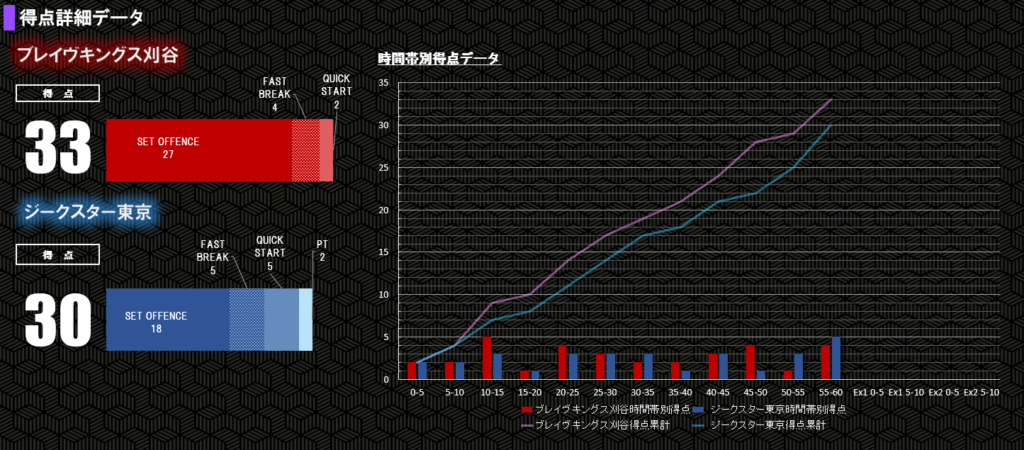

時間帯別の得点データから見る、勝敗を分けたポイント

一週間前の試合では試合序盤にブレイヴキングスが突き放し、徐々にジークスターが点差を縮め、後半に逆転し最後の最後でブレイヴキングスが同点にするといった緊迫感のある展開でしたが、この試合では危なげなくブレイヴキングスが勝利したような展開でした。

この試合の時間帯別の得点データを見てみましょう。

前半10分ごろまでは両チーム譲らず、といった展開であったものの、前半10分~15分の間に点差をつけたブレイヴキングスが試合を優位に進めていることがわかります。

そこからは一進一退の攻防となっていますが後半45分~50分の時間帯にブレイヴキングスがダメ押しの点差をつけて試合を決めているようです。

この2つの時間帯にどのようなデータの特徴があるのか、見てみましょう。

前半10分~15分と後半45分~50分のOFデータ特徴

シュート詳細の関するデータを見ると、ジークスターの方が枠内シュート数が少なくなっています。フィールドシュート率を見ると、OF機会に対してシュート本数自体が少なくなっていることがわかります。

さらに、この時間帯のシュートシーン別データを見ると点差がついたこの時間帯では、OFのデータの違いの項目で触れた、「ブレイヴキングスの方が得点率の高いブレイクスルーのシュート機会をより多く作れている」という勝敗を分けたOFデータの特徴がより顕著に表れていたことがわかります。

ジークスターのDF戦略をデータで振り返る

リーグHの試合では、ジークスターが5:1DFを敷いたことが同点という結果に作用した、という分析をしていました。

この試合でもジークスターはブレイヴキングスの66回の攻撃機会に対して42回という実に63.6%の割合で5:1DFを選択するなど、積極的に5:1DFを採用していました。これは前節の42.9%(63回の攻撃機会に対して27回)を大きく上回る割合となっているので、ブレイヴキングスに対して5:1DFが有効であると判断してのDF戦略であったと推測することができます。

しかし、この試合のDFに関するデータを見てみると、このDF戦略が敗因であったと判断せざるを得ません。この点について解説していきたいと思います。

引き分けとなった前節では5:1DFに対してブレイヴキングスの得点率は25.9%と明らかに攻めあぐねていたことがデータに表れていました。しかし、この試合の5:1DFに対するブレイヴキングスの得点率は52.4%となっており、前節を踏まえてブレイヴキングスかしっかりと対策を練ってきたことがわかります。

ジークスターのDF形式ごとにブレイヴキングスの得点率といった点で比較すると5:1DFが52.4%であるのに対して、速攻やリスタートを含め立体DFを敷いていないシーンの方が44.4%と低くなっているので、この試合では5:1DFの精度が敗因の一つといえるデータになっています。

以上のように前節から同じDFシステムではあるものの、DF精度が大きく異なることがわかります。

ジークスターの5:1DFにおける前節からの大きな変化はハムザ選手をトップに置いた5:1DFを敷く機会が極端に少なかったことです。

前節では5:1DFを敷いた27回のDF機会のうち21回と、77.8%もの割合でハムザ選手をトップとしていました。そしてハムザ選手がトップとした5:1DFの場合にはブレイヴキングスのOF成功率が23.8%と効果的なDFとなっており、引き分けに持ち込んだ試合結果に貢献していたことは明白でした。

しかし、この試合では42回の5:1DFのうちハムザ選手がトップとなったのは5回と12%程度の割合と激減しており、決してうまく守れているとは言えない中で5:1DFを継続しつつ前節の成功体験といえるハムザ選手をトップに据えた5:1DFへ切り替えなかった意図は読み取れませんでした。

もちろん、すべてトップDFによる影響とは言い切れませんが前節ではハムザ選手がパスカットからの逆速攻など、ジークスターに試合の流れをもたらすシーンを多く作っていた印象があったため、少なからず影響があったのではと思ってしまいます。

フィールドシュート以外の精度

ここ数シーズンの試合分析でジークスターのゲームも多く見ていますが、今シーズンはジークスターのOFクオリティが安定している印象があります。

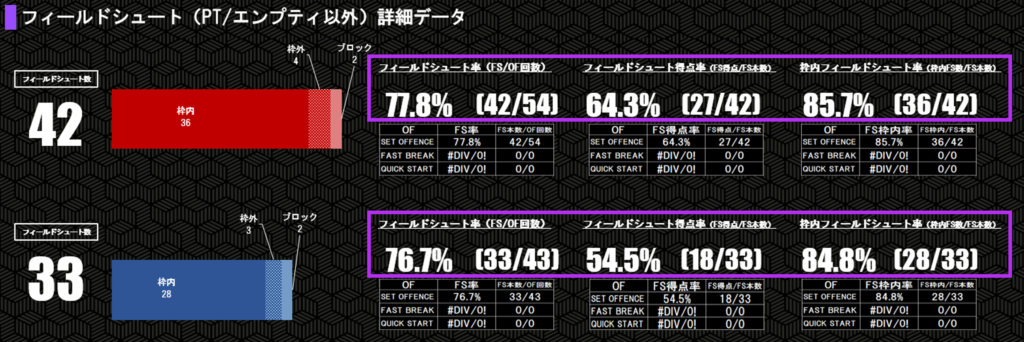

ただ、この試合ではフィールドシュート以外の得点機会でのプレー精度が低く、勝敗に影響するもったいないプレーが見られました。この点についてまずはフィールドシュートのデータから振り返ってみましょう。

この試合のPT、エンプティを除いたデータフィールドシュート率や枠内シュート率を見てみてもブレイヴキングスに引けを取らないデータになっていることが分かるかと思います。

OF回数に対してフィールドシュートで終わった割合を示す、フィールドシュート率についてジークスターの方がやや低くなっていますが、これはジークスターの方がエンプティ、PTの数が多くなっていたことが原因となっています。

フィールドシュート以外のシュート機会にあたるエンプティ、PTの数について以下のような差がありました。

ブレイヴキングスのエンプティ・PT本数

エンプティ本数:0

PT本数:1

ジークスターのエンプティ・PT本数

エンプティ本数:3

PT本数:5

上記からジークスターの方がチャンスシーンが多くあったことが分かるかと思います。

しかしジークスターはエンプティ3本に対して1得点、PT5本に対して2得点と、せっかくのチャンスを得点につなげることができていませんでした。

特にこの試合では速攻の決定率についてブレイヴキングスよりも高くなっており、エンプティを狙ってGKに阻まれた2本のシュートについては、無理にエンプティを狙わずともDF体制が整う前に速攻を仕掛ければ十分得点のチャンスがあっただけに、非常にもったいなかったといえます。